БНБ

"БРОКГАУЗ И ЕФРОН" (121188)

- Photogallery

- Естественные науки - Математика - Технология

- Авиация и машиностроение

- Высокие технологии

- Вычислительная техника

- Нанотехнология

- Роботехника

- Энергетика

- Электроника

Местоимение

Определение "Местоимение" в словаре Брокгауза и Ефрона

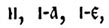

Местоимение — было выделено из прочих частей речи, как особая самостоятельная категория, еще греческими грамматиками. Им принадлежит и самый термин άντωνυμίά, с которого переведено лат. pronomen, нем. F ü rwort, наше М. Под этим термином греческие грамматики понимали прежде всего личное М., к которому тесно примыкали взаимное и притяжательное, а затем и указательное М., как М. третьего лица. Неопределенное и вопросительное М. отнесены были к именам, а относительное М. — к члену. Стоики признали справедливым отделение М. от имен, но хотели все М. отнести к члену (αρθρον). Римские грамматики считали собственно М. только личное М., а прочие назвали provocabula. Какие бы различные системы классификации ни предлагались разными грамматиками, у всех личное М. является основой, центром всего класса М. Первичная разница между М. и именем заключается в различии корней для того и другого. Корни М. не обозначают ни понятия, ни качества; они только указывают на них. Эту разницу хорошо определил Штейнталь терминами: качественные (квалитативные) и указательные (демонстративные) корни. Бопп назвал эти древние указательные корни, встречающиеся, главным образом, у М., именно местоименными. В позднейших фазах жизни языка граница между теми и другими иногда стирается: другие корни также могут принимать характер М. Так, в нем. jeder = je + weder (древн. iow ëdar, iewë der) частица je находится в тесном родстве с готским сущ. aiws — "время, вечность". В состав английских М. nobody и nothing (никто и ничто) вошли имена существительные body (тело) и thing (вещь); в немецкие M. jemand и niemand входит слово "Mann" (человек) и т. д. Но из этих фактов нельзя еще выводить, что все древние М. имеют одинаковые с именами корня. Замечается и обратное явление: употребление местоименных корней для обозначения известных субстанций, напр. в философском языке "я" и "не я". К первичному различию корней для имен и М. присоединяется впоследствии и разница флексии, приводящая к почти полной дифференциации местоименного и именного склонения, несмотря на первичное тожество, очевидное по крайней мере в некоторых образованьях (напр. суфф. su в местном пад. множ. числа — рус. нас || санскр. a çvâ su; суфф. bhi и родственные ему формы в дат., твор. и др. падежах разных чисел: лат. дат. един. ti-bi || твор. мн. санскр. agnibhis, дат. ignibus и т. д.). М. все-таки остаются именами предметов и свойств, хотя и не столько обозначают их, сколько указывают на них. Этого нельзя сказать о наречиях, предлогах, союзах, несмотря на то, что они очень часто имеют местоименное происхождение. Поэтому М. можно было бы назвать именами-указаниями, в отличие от имен-понятий (существ. и прилагат.). Bce М. делятся на два класса, неодинакового объема: А) родовые, или неличные М.: 1) указательные, напр. рус. тот, та, тo; он, oнa, оно (простая или краткая форма), оный, оная, оное (сложная или полная форма), ст.-слав. и др.-рус.  от которого современный русский язык сохранил только косвенные падежи (его, ему, ее, ей и т. д.); сей, сия, сиe (сложная форма, рядом со старославянским

от которого современный русский язык сохранил только косвенные падежи (его, ему, ее, ей и т. д.); сей, сия, сиe (сложная форма, рядом со старославянским  ); 2) вопросительные: кто, что; кой, кая, кое; который, -ая, -ое; чей, чья, чье; 3) неопределенные: некто, нечто, некий, некоторый; 4) притяжательные: мой, твой, свой, наш, ваш, чей; 5) прилагательные М.: такой, -ая, -ое (в ст.-сл. была и простая форма

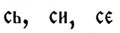

); 2) вопросительные: кто, что; кой, кая, кое; который, -ая, -ое; чей, чья, чье; 3) неопределенные: некто, нечто, некий, некоторый; 4) притяжательные: мой, твой, свой, наш, ваш, чей; 5) прилагательные М.: такой, -ая, -ое (в ст.-сл. была и простая форма  ), какой (старослав.

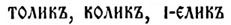

), какой (старослав.  ); всяк, всякий; толикий, коликий, еликий

); всяк, всякий; толикий, коликий, еликий  ; весь, другой (старослав.

; весь, другой (старослав.  ), сам, самый и т. д. В старославянском языке к этому классу принадлежало и теперешнее прилагательное многий (старослав.

), сам, самый и т. д. В старославянском языке к этому классу принадлежало и теперешнее прилагательное многий (старослав.  ). Сюда же относятся и числительные один, два, оба, ст.-сл. двой, обой, трой, ин, родит. иного и т. д. Второй класс образуют Б) личные, или неродовые, М.: я (старослав.

). Сюда же относятся и числительные один, два, оба, ст.-сл. двой, обой, трой, ин, родит. иного и т. д. Второй класс образуют Б) личные, или неродовые, М.: я (старослав.  ), ты и взаимное М. 3-го лица, не имеющее именит. ед., а только косвенные падежи: родит. себя, дат. себе и т. д. Одной из характерных особенностей М. является частая разносклоняемость их. Здесь чаще, чем у других частей речи, наблюдается явление так назыв. дефективных систем склонения, т. е. образование одной системы из осколков разных, чуждых первично друг другу систем. Так, к именит. я родит. и другие падежи образуются от совсем другого корня — меня, мне и т. д.; в русском языке утраченный именит. ед. (и, я, е) к формам его, ему, ее, ей заменен именит. пад. от совсем другого указательного М. он, она, оно и т. д. Подобные отношения наблюдались уже в индоевроп. праязыке, что свидетельствует о глубочайшей древности М. О древности их говорит также и весьма вероятное их родство с личными окончаниями глагола, указывающее на существование М. еще в дофлективную эпоху.

), ты и взаимное М. 3-го лица, не имеющее именит. ед., а только косвенные падежи: родит. себя, дат. себе и т. д. Одной из характерных особенностей М. является частая разносклоняемость их. Здесь чаще, чем у других частей речи, наблюдается явление так назыв. дефективных систем склонения, т. е. образование одной системы из осколков разных, чуждых первично друг другу систем. Так, к именит. я родит. и другие падежи образуются от совсем другого корня — меня, мне и т. д.; в русском языке утраченный именит. ед. (и, я, е) к формам его, ему, ее, ей заменен именит. пад. от совсем другого указательного М. он, она, оно и т. д. Подобные отношения наблюдались уже в индоевроп. праязыке, что свидетельствует о глубочайшей древности М. О древности их говорит также и весьма вероятное их родство с личными окончаниями глагола, указывающее на существование М. еще в дофлективную эпоху.

Обширную литературу вопроса о М. см. у Бругмана, "Grundriss d. vergl. Grammatik d. indogerm. Sprachen" (т. II, §§ 407, 408, 433).

С. Булич.

| "БРОКГАУЗ И ЕФРОН" >> "М" >> "МЕ" >> "МЕС" |

Статья про "Местоимение" в словаре Брокгауза и Ефрона была прочитана 977 раз

| Коптим скумбрию в коробке |

| Луковый соус |

TOP 15

- Волос

- Проно

- Степные животные

- Гимнастика

- Индийский океан

- Архитектура

- Сравнение, в литературе

- Манда

- Клитры

- Колесование

- Испарение

- Травоядные животные

- Оплодотворение у pacтений

- Вредные насекомые

- Электризация тел